《渔家傲·塞下秋来风景异》原文及翻译是什么?

《渔家傲·塞下秋来风景异》(范仲淹)原文及翻译

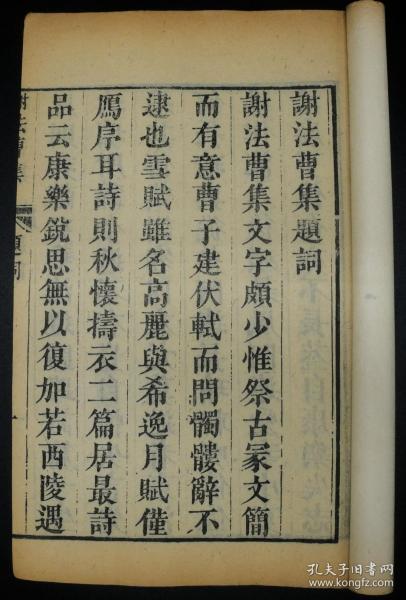

原文:

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

翻译与赏析:

这首《渔家傲·塞下秋来风景异》是宋代文学家范仲淹所作的一首边塞词。范仲淹曾在宋仁宗康定元年(1040年)至庆历三年(1043年)间,任陕西经略副使兼延州知州,承担起北宋西北边疆的防卫重任。在这首词中,他以边疆守将的身份,描绘了边塞秋季的苍凉景象,并表达了戍边将士们思乡忧国的复杂情感。

词的开篇,“塞下秋来风景异”,点明了时间和地点:秋天,西北边塞。这里的“风景异”三个字,概括地写出了边塞风光与内地大不相同的特点,同时也含有一种惊异之感。接着,“衡阳雁去无留意”,雁是候鸟,每逢秋季,北方的雁群就飞向南方避寒,这里以“衡阳雁去”暗示边塞的荒凉与寒冷,连大雁都不愿停留,更何况人呢?但边塞的军人却坚守在这里,这种对比突显了军人的坚毅与无奈。

接下来,“四面边声连角起”,描述了边塞特有的声音:风声、马啸声、羌笛声和着号角声,从四面八方回响起来,形成了一种浓厚的悲凉气氛。这些声音,是边塞生活的真实写照,也是戍边将士们内心的呼喊。随后,“千嶂里,长烟落日孤城闭”,进一步描绘了边塞的景象:连绵起伏的群山里,夕阳西下,青烟升腾,孤零零的一座城池紧闭着城门。这里的“千嶂”、“长烟”、“落日”和“孤城”,构成了一幅壮阔而又苍凉的画面,特别是“孤城闭”三字,更是隐隐地透露了宋朝不利的军事形势。

词的下片开始转入抒情。“浊酒一杯家万里”,词人饮着一杯浊酒,不由得想起了万里之外的亲人。这里的“浊酒”和“家万里”,形成了一种强烈的对比,表达了词人深深的思乡之情。然而,“燕然未勒归无计”,意思是抗敌的大功还没有完成,回家的事情就还不能去计议。这里的“燕然”指的是燕然山(今杭爱山),东汉将军窦宪曾在此山刻石勒功,作为胜利的象征。词人以此自比,表达了自己未能建功立业、无法归家的遗憾和无奈。

“羌管悠悠霜满地”,词人再次用声音和景象来渲染边塞的悲凉。羌管的声音悠扬而哀伤,霜雪满地更是增添了寒冷和凄清的气氛。最后,“人不寐,将军白发征夫泪”,表达了戍边将士们的深切痛苦。无论是将军还是士兵,他们都难以入睡,被霜雪染白了头发,只能默默地流泪。这里的“不寐”和“泪”,既是对思乡之情的抒发,也是对忧国忧民之心的表达。

这首词在艺术上具有很高的成就。首先,它成功地运用了写景和抒情相结合的手法。词的上片着重写景,通过描绘边塞的苍凉景象,营造出一种悲壮的氛围;词的下片着重抒情,通过表达戍边将士们的思乡忧国之情,深化了词的主题。这种写景与抒情相结合的方式,使得词的情感更加深沉、意境更加深远。

其次,这首词在语言上也具有很高的艺术价值。词人运用了丰富的意象和生动的描绘,使得词中的景象栩栩如生、情感真挚动人。例如,“千嶂”、“长烟”、“落日”、“孤城”等意象的运用,不仅描绘了边塞的壮阔景象,也表达了词人对边塞生活的深刻感受。同时,“浊酒”、“家万里”、“燕然未勒”等词语的运用,也体现了词人深沉的思乡之情和未能建功立业的遗憾。

此外,这首词还具有一定的历史价值。它反映了宋朝在西北边疆的军事形势和戍边将士们的艰苦生活。通过这首词,我们可以了解到宋朝在边疆防卫上的努力和困境,也可以感受到戍边将士们的爱国之情和牺牲精神。这种历史价值,使得这首词在文学史上具有更加重要的地位。

范仲淹作为一位杰出的文学家和政治家,他的这首《渔家傲·塞下秋来风景异》不仅是他个人情感的抒发,更是他对国家和民族的深切关怀。这首词以其深邃的意境、真挚的情感和独特的艺术风格,成为了中国古典文学中的一颗璀璨明珠。它不仅在文学史上具有重要地位,也对我们今天的读者产生了深远的影响和启示。

在阅读这首词时,我们不仅可以感受到边塞的苍凉和戍边将士们的艰辛生活,还可以体会到词人深沉的思乡之情和忧国忧民之心。这种情感上的共鸣和心灵上的震撼,正是这首词所带给我们的深刻体验和启示。同时,我们也可以从这首词中汲取到一种坚韧不拔、勇于担当的精神力量,这种力量将激励我们在面对困难和挑战时勇往直前、不断前行。

- 上一篇: 中美对话十大细节彰显非凡外交,细节之处见真章(附详情)

- 下一篇: 和田玉戈壁料与籽料,哪个价值更高?

-

《卧薪尝胆》文言文原文及翻译是什么?资讯攻略11-28

《卧薪尝胆》文言文原文及翻译是什么?资讯攻略11-28 -

李白的《驱鬼》一诗原文是什么?资讯攻略02-21

李白的《驱鬼》一诗原文是什么?资讯攻略02-21 -

《〈乡村四月〉原文及译文》资讯攻略12-06

《〈乡村四月〉原文及译文》资讯攻略12-06 -

《元史·张养浩传》之张希孟字养浩:原文、注释与翻译资讯攻略11-30

《元史·张养浩传》之张希孟字养浩:原文、注释与翻译资讯攻略11-30 -

掌握技巧:轻松将中文句子翻译成英文!资讯攻略12-04

掌握技巧:轻松将中文句子翻译成英文!资讯攻略12-04 -

想知道古人对读书的两大见解吗?来看看‘读书二则’的精准翻译!资讯攻略01-09

想知道古人对读书的两大见解吗?来看看‘读书二则’的精准翻译!资讯攻略01-09