揭秘庐山真容:对应四字成语大揭秘

当局者迷,庐山迷雾

在浩瀚的中华文化长河中,成语以其凝练的语言、深远的寓意,成为了传承智慧与哲理的独特载体。当我们谈论“不识庐山真面目”这一意境时,一个贴切的四字成语跃然纸上——“当局者迷”。这一成语不仅精妙地捕捉了身处其中反而难以看清事物全貌的普遍现象,更在不同维度上引申出丰富的内涵与启示。

从自然景观的维度来看,庐山以其云雾缭绕、峰峦叠嶂而闻名遐迩。苏轼在《题西林壁》中写道:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”诗句生动描绘了庐山的多变之姿,以及游人因身处其境而难以窥其全貌的情景。这正是“当局者迷”的现实写照。当我们置身于庐山之中,无论是漫步于山道,还是仰望云海,眼前的景色总是随着角度和位置的变化而不断变换,让人难以捕捉其真正的面貌。这种体验,恰似人在生活中,往往因过于贴近某一事物或情境,而难以跳出自我视角,全面客观地认识和理解。

进一步拓展至社会生活的维度,“当局者迷”则更多地体现在人际关系、工作决策等方面。在人际交往中,人们常常因为情感的纠葛或利益的牵绊,难以对身边的人和事保持清醒的判断。如同在庐山中迷失方向,情感的迷雾让人看不清对方的真实意图,甚至有时会对自己的情感需求产生误判。在职场上,决策者也可能因为过于沉浸在自己的思维框架中,忽视了外部环境的变化和团队的真实反馈,导致决策失误。这种情况下,“当局者迷”不仅阻碍了个人成长,也可能给团队或组织带来损失。因此,学会从旁观者的角度审视问题,成为提升自我认知、优化决策的关键。

在心理层面的探讨中,“当局者迷”揭示了人类认知的局限性。心理学上的“确认偏误”和“沉没成本谬误”等概念,都是“当局者迷”心理现象的体现。确认偏误使人们倾向于寻找、解读或记住信息来支持自己的已有观念,而忽视或排斥与之相悖的信息。沉没成本谬误则让人因为已经投入了大量时间、精力或金钱,而不愿放弃一个明显不可行的计划或关系,即便继续投入只会带来更多损失。这两种心理现象都让人在“当局者”的角色中越陷越深,难以自拔。认识到这一点,学会用理性的光芒照亮内心的迷雾,是提升自我觉察能力、实现个人成长的重要途径。

文化反思的维度上,“当局者迷”提醒我们要有自知之明,勇于跳出自我设定的局限。中国传统文化中强调的“旁观者清”,正是对“当局者迷”的一种矫正。历史上无数先贤通过修身养性、博览群书、游历四方等方式,拓宽视野,提升境界,从而达到“不以物喜,不以己悲”的超然境界。这种文化精神鼓励我们在面对生活挑战时,保持一颗平和开放的心,勇于跳出自我中心,以更加广阔的视角审视问题,从而做出更加明智的选择。

教育与实践的维度,则强调通过不断学习和实践来克服“当局者迷”的困境。教育不仅传授知识,更重要的是培养人的思维能力和批判性思考。通过接受教育,我们能够学会如何从不同角度分析问题,如何质疑既有观念,如何基于证据做出判断。同时,实践是检验真理的唯一标准。通过参与社会实践、团队合作等活动,我们能够在实际操作中积累经验,提升解决问题的能力,逐渐学会跳出自我设定的框架,以更加全面和客观的态度看待问题。

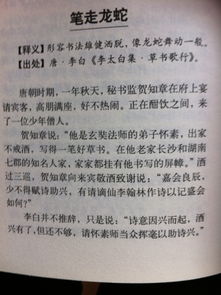

艺术与创作的维度也为“当局者迷”提供了深刻的启示。艺术家们常常通过作品来反映现实、探索人性,而这一过程往往需要跳出常规思维,以独特的视角揭示事物的本质。正如庐山在文人墨客的笔下呈现出千姿百态,艺术创作中的“当局者迷”往往激发创作者寻求突破,以新颖的表现形式触动人心。这种对未知的探索和对常规的挑战,不仅丰富了文化艺术的表现力,也促进了人类文明的进步。

综上所述,“当局者迷”作为对“不识庐山真面目”这一意境的精辟概括,不仅揭示了人类认知的局限性,更在不同维度上启示我们如何超越自我,实现更加全面和客观的认识。在快节奏的现代生活中,我们更应时刻保持清醒的头脑,勇于跳出自我设定的局限,以更加广阔的视野和开放的心态面对挑战,从而在人生的旅途中不断前行,探索未知,追求真理。

- 上一篇: 山川皆含情愫意,猜一成语

- 下一篇: 武大网红狐狸神秘下山,觅食之旅引发关注!

-

揭秘:日月相关的精彩四字成语资讯攻略12-03

揭秘:日月相关的精彩四字成语资讯攻略12-03 -

揭秘:文字简约背后的成语是什么?资讯攻略11-26

揭秘:文字简约背后的成语是什么?资讯攻略11-26 -

以明起始的四字成语资讯攻略11-29

以明起始的四字成语资讯攻略11-29 -

二字起头四字成语接龙大全资讯攻略01-17

二字起头四字成语接龙大全资讯攻略01-17 -

迷人四字成语集锦资讯攻略03-16

迷人四字成语集锦资讯攻略03-16 -

四字成语诠释最大变化之四资讯攻略11-26

四字成语诠释最大变化之四资讯攻略11-26