探究'在吗'的网络流行语起源及其含义

在互联网的浩瀚海洋中,各种流行语和网络梗如同繁星点点,其中“在吗”这一简单而又充满变数的词汇,悄然间成为了人们日常交流中的一道独特风景线。它不仅仅是一个简单的问候,更承载着复杂多变的情感与意图,成为了网络社交中一种独特的语言现象。今天,我们就来深入探讨一下,“在吗”这一梗的起源、演变以及它所蕴含的丰富意义。

“在吗”的原始形态,无疑源自现实生活中的日常对话。在面对面交流或电话通讯中,人们常以“你在吗?”或“你还在吗?”作为确认对方是否在听或是否还在场的开场白。这种用法,体现了人与人之间最基本的沟通需求——确认对方的存在与注意力,为后续的交流打下基础。然而,当这一表达被移植到网络社交平台上时,它的含义与功能便开始发生微妙的变化。

在网络世界中,“在吗”不再仅仅是对对方物理在场的确认,更多时候,它成为了开启一段对话、表达某种期待或试探性询问的敲门砖。随着社交媒体的普及,人们的交流方式更加多元化和碎片化,一条简单的“在吗”消息,可能隐藏着发件人无数种未言明的意图:是寻求帮助?是分享喜悦?还是仅仅想要找人聊聊天,排解孤独?

“在吗”之所以能成为网络梗,与其在不同语境下的广泛应用密不可分。在不同的社交平台、不同的用户群体之间,“在吗”被赋予了不同的文化内涵和情感色彩。例如,在微信、QQ等即时通讯工具中,“在吗”常常作为开场白,用于试探性地询问对方是否方便聊天或提供帮助;而在微博、豆瓣等社交媒体平台上,“在吗”则可能作为话题的引子,引发一场关于生活、情感或社会现象的讨论。

此外,“在吗”还因其模糊性和不确定性而成为了网络语言中的一种“万能钥匙”。在许多情况下,人们使用“在吗”并非真的在询问对方是否在场,而是希望通过这种含蓄的方式,传达出更加复杂的信息。比如,当有人向你发送“在吗”,可能意味着他们想要向你倾诉烦恼、寻求安慰,或者是有求于你,但又不好意思直接开口。这种含蓄的表达方式,既保护了发件人的面子,也给收件人留下了足够的想象空间,使得双方能够在不破坏关系的前提下,进行更加深入的交流。

然而,“在吗”梗的流行,也带来了一些问题。随着其使用频率的不断增加,越来越多的人开始感到疲惫和厌倦。在一些情况下,“在吗”甚至成为了网络社交中的“噪音”,让人们不得不花费额外的精力去解读其背后的真实意图。同时,过度依赖“在吗”作为开场白,也可能导致人们在面对面的交流中失去直接和坦诚的勇气,影响人际交往的质量和深度。

为了应对这些问题,一些网络用户开始尝试寻找“在吗”的替代方案。他们通过创造新的网络用语、使用表情包或符号等方式,来表达自己的意图和情感。这些新的表达方式不仅更加直观和生动,还能在一定程度上减少误解和沟通成本。然而,无论形式如何变化,“在吗”所承载的基本沟通需求和情感寄托,始终是网络社交中不可或缺的一部分。

除了在网络社交中的应用外,“在吗”梗还逐渐渗透到了其他领域。在影视作品中,“在吗”常常作为角色之间情感交流的桥梁,展现出人物关系的微妙变化;在广告营销中,“在吗”则被赋予了更加商业化的色彩,成为吸引消费者注意力和激发购买欲望的“钩子”。这些跨界应用不仅丰富了“在吗”梗的内涵和外延,也进一步推动了其在网络文化中的传播和普及。

值得注意的是,“在吗”梗的流行并非一成不变。随着网络技术的不断进步和社会文化的不断发展,“在吗”可能会继续演变出新的形式和含义。在这个过程中,我们需要保持开放和包容的心态,去理解和接纳这种变化。同时,我们也要学会在纷繁复杂的网络语言中保持自己的独立思考和判断力,避免被过度商业化和娱乐化的网络梗所裹挟。

总之,“在吗”这一简单而又充满变数的词汇,以其独特的魅力和广泛的应用场景,成为了网络社交中的一道亮丽风景线。它不仅仅是一个简单的问候语,更是一个充满情感和意图的复杂符号。在未来的日子里,我们有理由相信,“在吗”梗将继续在网络文化中发挥重要作用,成为连接人与人心灵的桥梁和纽带。而在这个过程中,我们每一个人都有机会成为这一文化现象的创造者和传播者,共同书写属于这个时代的网络传奇。

- 上一篇: 吉尔伽美什、银尘与麒零:终极命运大揭秘

- 下一篇: 如何申请企业名称的具体步骤是什么?

-

网络用语'集美'的含义及起源资讯攻略01-16

网络用语'集美'的含义及起源资讯攻略01-16 -

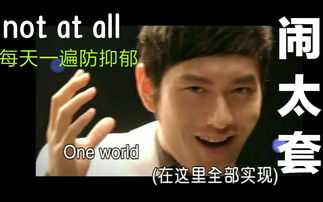

揭秘:“闹太套”究竟是何含义?资讯攻略03-15

揭秘:“闹太套”究竟是何含义?资讯攻略03-15 -

解析'何弃治'的含义资讯攻略02-01

解析'何弃治'的含义资讯攻略02-01 -

解析'不明觉厉'的含义与起源资讯攻略01-31

解析'不明觉厉'的含义与起源资讯攻略01-31 -

揭秘:“马铃薯公主”背后的独特含义与故事资讯攻略04-28

揭秘:“马铃薯公主”背后的独特含义与故事资讯攻略04-28 -

探究1118长蛆的含义资讯攻略03-05

探究1118长蛆的含义资讯攻略03-05