六月二十七日望湖楼醉书古诗的诗意是什么?

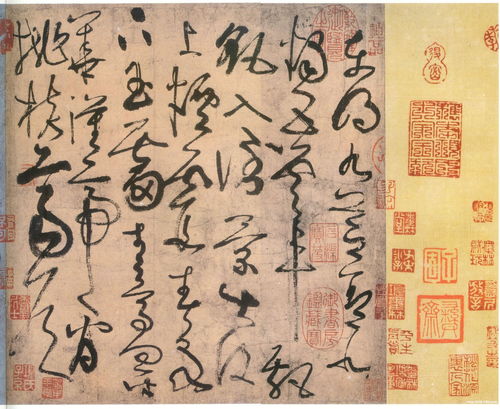

在中国古代文学的璀璨星河中,苏轼以其才华横溢、风格多变而著称于世。他的诗作,不仅情感丰富,意境深远,而且往往蕴含着深刻的人生哲理与自然之美。其中,《六月二十七日望湖楼醉书》便是这样一首充满诗意与生活情趣的佳作。通过“六月二十七日望湖楼醉书古诗的诗意是什么”这一问题的探讨,我们得以窥见苏轼笔下的西湖风光,以及他在这特定时刻的心境与情感。

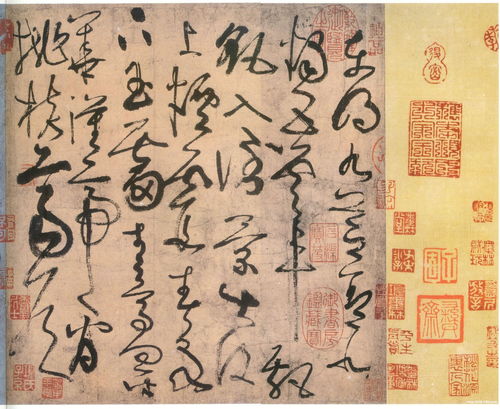

六月二十七日,一个寻常而又特别的日子,对于苏轼而言,这一天似乎被赋予了不凡的意义。那日,他漫步于西湖之畔,湖光山色,烟雨蒙蒙,仿佛天地间的一切都在诉说着无尽的故事。而望湖楼,这座屹立于湖畔的楼阁,便成了他暂时栖息心灵的港湾。在这里,苏轼举杯邀月,醉眼朦胧间,提笔挥毫,将眼前之景、心中之情,化作了一首流传千古的诗篇。

《六月二十七日望湖楼醉书》全诗以生动的笔触,描绘了一幅幅瞬息万变的西湖雨景图。开篇即道:“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。”这两句诗,用墨云翻滚、白雨如珠的比喻,形象地刻画了暴雨来临前的紧张气氛和雨势之大。黑云压城,如同泼墨般迅速扩散,却未完全遮住远处的山峦,预示着一场突如其来的夏雨即将降临。紧接着,白雨如珠般跳跃,纷纷扬扬地落入湖面,溅起无数水花,也打湿了诗人的船舱。这样的场景,既惊心动魄,又充满了自然的力量与美感。

随着雨势的变化,诗人的笔触也随之转换:“卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。”这两句诗,将雨过天晴后的景象描绘得淋漓尽致。一阵狂风卷地而来,瞬间吹散了乌云与暴雨,湖面重新恢复了宁静与清澈。站在望湖楼上远眺,只见湖水与天空相接,一色湛蓝,仿佛整个世界都被洗涤得焕然一新。这种从紧张到舒缓、从阴霾到光明的转变,不仅体现了自然界的变化无常,也寓意着人生中的困境与转机,给人以深刻的启示。

然而,苏轼的这首诗并不仅限于对自然景象的描绘,更蕴含着他对生活、对人生的独特感悟。在“醉书”的过程中,诗人将自己的情感与眼前的景致融为一体,表达了对自然美景的热爱与向往,同时也流露出一种超脱世俗、随遇而安的生活态度。这种态度,在诗的后半部分得到了更加深刻的体现:“放生鱼鳖逐人来,无主荷花到处开。水枕能令山俯仰,风船解与月徘徊。”

在这里,苏轼笔下的西湖,已不仅仅是一片自然风光的写照,更是一个充满生命活力与和谐共生的理想世界。放生的鱼鳖自由自在地游弋,无主的荷花在湖面上竞相绽放,它们似乎都在以自己的方式诠释着生命的意义与价值。而诗人自己,则在这份宁静与美好中找到了心灵的归宿。他躺在水枕之上,仿佛能够感受到山的俯仰;乘坐着风船,与月亮一同在夜空中徘徊。这种物我两忘、天人合一的境界,正是苏轼所追求的理想生活状态。

通过这首诗,我们还可以感受到苏轼在逆境中的乐观与坚韧。彼时的他,虽屡遭贬谪,仕途坎坷,但并未因此而消沉颓废。相反,他以一种豁达的心态去面对生活的种种不如意,将个人的不幸转化为对自然、对人生的深刻洞察与感悟。在望湖楼上醉书的那一刻,苏轼仿佛找到了一个可以暂时忘却尘世烦恼、与天地精神相往来的避风港。

此外,《六月二十七日望湖楼醉书》还展现了苏轼作为文学大家的艺术魅力。他善于运用精炼的语言和生动的意象来传达复杂的情感与思想,使得这首诗在有限的篇幅内蕴含了无限的艺术张力与审美价值。无论是黑云、白雨、风、水、山、月等自然元素的巧妙运用,还是对鱼鳖、荷花等生命体的细腻描绘,都体现了诗人高超的艺术造诣和深厚的文化底蕴。

综上所述,《六月二十七日望湖楼醉书》不仅是一首描绘西湖雨景的优美诗篇,更是苏轼人生哲学与艺术追求的一次集中展现。它以其独特的诗意魅力,跨越时空的界限,触动着后世读者的心灵。在品味这首诗的过程中,我们仿佛能够穿越时空的阻隔,与苏轼一同漫步于西湖之畔,感受那份来自千年前的宁静与美好。同时,这首诗也启示我们:无论身处何种境遇,都应保持一颗豁达乐观的心,去发现生活中的美好与希望,让心灵在自然与艺术的滋养下得到净化与升华。

- 上一篇: 琉璃电视剧每周更新时间是哪天?

- 下一篇: 丁俊晖:英锦赛冠军荣耀,他是否曾捧起奖杯?

-

六月心情独白资讯攻略03-07

六月心情独白资讯攻略03-07 -

小暑在农历中是哪一天?资讯攻略01-16

小暑在农历中是哪一天?资讯攻略01-16 -

古诗中‘饭后百步走’的接续诗句是什么资讯攻略01-19

古诗中‘饭后百步走’的接续诗句是什么资讯攻略01-19 -

《白石溪》歌词优化版资讯攻略12-05

《白石溪》歌词优化版资讯攻略12-05 -

《草》这首古诗:深意何在?资讯攻略02-12

《草》这首古诗:深意何在?资讯攻略02-12 -

2021年立秋具体是哪一天?资讯攻略03-19

2021年立秋具体是哪一天?资讯攻略03-19